Le libre-échange remis en cause ?

Le dernier pilier des certitudes de l’après-guerre est-il en train de s’effondrer ? La crise de 1929 avait prouvé que les mesures de limitations de la libre circulation des marchandises n’apportaient aucune solution et aggravaient la situation.

On voit aujourd’hui que Donald Trump n’hésite plus à rompre avec ce credo porté inlassablement par la diplomatie américaine depuis le début des années quarante. De nombreux mouvements politiques portent un message de restriction, à gauche comme à droite. La protection de l’emploi national par des mesures de réduction ou de blocage devient un thème de campagne un peu partout.

Faut-il ou non s’engager dans cette voie ?

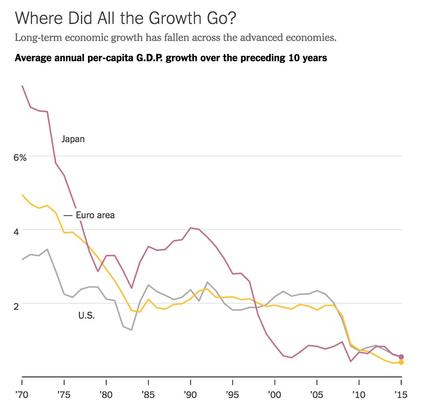

Comprenons d’abord quelle est la source de ce mouvement d’opinion. La baisse tendancielle de la croissance depuis 1971 et l’entrée depuis 2008 dans une période de stagnation durable qui voit le revenu par tête baisser dans de nombreux pays de façon continue, est cette source. La « classe moyenne » est en première ligne dans cette déréliction. C’est elle qui fait les élections. On ne peut pas prétendre diriger un pays contre la prospérité du plus grand nombre, malgré tous les discours écolo-récessionnistes.

Le problème est que, globalement, il est impossible d’engager un vrai débat sur les causes de cette spirale néfaste de longue durée. Trop d’intérêts et d’habitudes pèsent sur les esprits. La disparition des débats de fond dans la presse et leur extrême difficulté dans les médias radio et telé-diffusés, conduit à une impasse de communication : en écoutant les experts qui servent le fond de jus intellectuel et économique , on a toujours pris les bonnes mesures pour avoir une croissance rapide et les résultats vont dans le sens inverse. Surprise –surprise ! Alors, les unes après les autres, les bases du consensus s’effondrent dans la méfiance et la colère, mettant en cause des « élites coupables ».

Cette évolution navrante est totalement évitable. Quelle est l’erreur qui pèse sur le monde depuis 1971 ? On a fait disparaître des pratiques intergouvernementales l’obligation d’équilibrer les balances extérieures. Associé à un système de monnaies administratives flottantes, émises en masse prodigieuse, cet abus a fait passer l’économie en mode baudruche, avec des explosions successives de plus en plus graves.

La vérité économique élémentaire est qu’on ne peut avoir dans la durée des pays en fort excédent et d’autres en fort déficit. Le recyclage des excédents et le financement des déficits poussent à au gonflement de la dette globale qui finit par exploser.

Ce n’est pas le libre échange qui est en cause. Mais le libre-échange déséquilibré dans des proportions systémiques. Le commerce et la monnaie vont ensemble. Pas de bon commerce sans bon système monétaire. Croire que par une magie microéconomique toutes les situations de déséquilibres se résoudront automatiquement en laissant jouer les libertés économiques élémentaires, sans aucune harmonisation des conditions générales de l’activité n’est pas le fruit d’une réflexion économique sensée, basée sur les faits. Mais un acte de foi et il faut tordre la perception de la réalité pour le soutenir.

La première mesure à prendre à l’échelon de la planète est de revenir aux conditions organisationnelles qui permettent qu’aucun état ne se lance dans des politiques déséquilibrées. Sans être immédiatement sommé de revenir à un certain équilibre, avec une aide collective pour éviter les trop gros coups de freins.

Evidemment, c’est politiquement difficile de dire aux Etats-Unis : le privilège (douteux) du dollar, c’est fini, comme les déficits effarants qui l’accompagnent. Ce n’est pas plus aisé d’imposer aux Chinois et aux Allemands un corset qui interdit les énormes excédents. De même les pays pétroliers ne pourront utiliser leur rente qu’en achat de marchandises et non en mouvement de capitaux.

Cette difficulté politique explique pourquoi le système dysfonctionnel en place perdure, malgré les preuves répétées depuis 50 ans de sa nocivité.

Mais, il n’y a pas d’alternative comme disait Thatcher avec son TINA (There is no alternative). Que les grands acteurs, victimes de leur propre impéritie, en viennent à proposer d’achever le malade plutôt que d’essayer de le soigner est tout de même un peu difficile à admettre.

La France qui a sombré dans le n’importe quoi de longue durée et qui en paie le prix amer, n’a plus aucune influence mondiale et a perdu les rênes de son destin.

Les instances mondiales, dans la dépendance américaine, sont silencieuses, ou poussent de si petits cris, qu’on ne peut les entendre.

L’Europe a mis en place un système absurde qui permet aux pays à excédents démesurés de maintenir leurs débiteurs la tête sous l’eau au détriment de l’ensemble.

Tout cela est anti économique à un niveau qui frôle le grotesque et ne peut se justifier.

Delenda est ! Donnez-nous un levier ! Si la raison pure ne suffit pas, que faire ?

Voir nos autres blogs

Voir nos autres blogs